君も見上げてるのかな

成长与改变(2024.12.31下午)

在最开头,我想简单回顾一下2024究竟给我留下了怎样的痕迹。

高中和大学把这一年分成了两半,前半段似乎并没有特别突出的体验,反而可以浓缩成一堂“刻骨铭心”的课。或者说,整个高中就是一剂接纳社会现实的预防针,也是从象牙塔里出走的第一步。

“学会休息”,是它给我带来最大的改变——我向来想把努力作为一种习惯,但是习惯带来的是“你应该”的力量。“就像背着重负趋向沙漠的骆驼,精神也如此急忙地走进它的沙漠”(《查拉图斯特拉如是说》)。当然,似乎高中生不得不负担高考的异化。如果说前面两年的学习,还算与人本身的自由发展接轨;最后一年的复习,完全就是在为地区差异助威。是的,越是接近社会现实,越感觉到个体努力在群体与群体的差异之间尤为渺小。出路必然导向悦纳差异,学会休息。回归到个体成长这件事本身,发现一切都正常起来了。

至于后半年,我想是比较精彩的。

先后体验了上海、北京这两个国际大都市的生活,越来越能理解国内乃至全世界范围内的少子化倾向、加班文化、性别多元等等文化现象背后的矛盾——这最大的帮助在于,可以有更广阔的视野去尝试理解不同人的观念,而不是把一己之见输出到所有人身上。

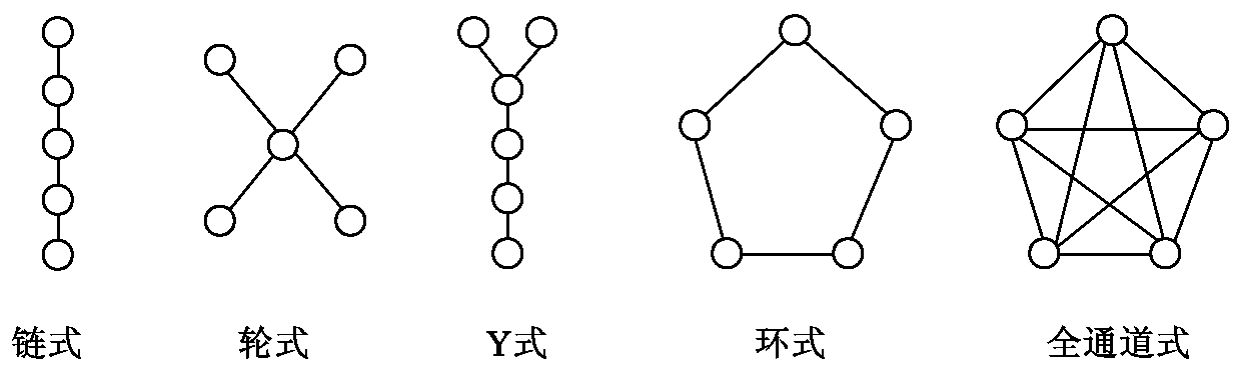

大学的学生组织工作,让我对官场职场的认识更加清晰。不再是高中时简单地因为上级的无厘头要求而抱怨,“如何去引导事情走向自己希望的轨迹”更加重要。也看到直属领导的能力差异,对下属工作状态带来的影响。例如,一个小型团队的leader(例如院团委下属部门)应该尽可能做到“全通道型沟通网络”。

团队成员之间的工作需要略微透明,即可以看到彼此的工作任务和绩效奖励

前提是根据特长分工,工作任务公平。信息的及时、切时、有效地传递给团队成员

在学习领域,最大的进步是在慢慢学习AE(也是托给学校当牛马的福),学会做一些简单的主视觉和粒子效果。英语考过了免修考试,顺利“摆烂”了一学期。『漳州一中求学指南』项目顺利落地(虽然没人赞助就要倒闭了QAQ),也因此熟悉了在本地搭建git仓库的方法。一学期的C++学习,基本有了完成小工程的能力。数学领域的探索也是刚刚起步。

还有一些其他小习惯的变化:

- 以往我是一个蛮数字洁癖的人:相册里不囤照片,浏览记录全部删除,个人主页不暴露任何隐私。这一年以来,开始用上了网盘,备份归档了所有时间段的照片,发了很多关于生活记录的朋友圈,把一些思考和经历写成文章发到博客。『记录』是人类定格时间的法器,只有这样才能对抗时间流动的规律,让人类有了像神明一样的,对时间的控制力。

- “学会休息”给我带来了什么:

- 补完了“权游”,正在追“龙之家族”。中世纪题材的作品一直很吸引我,霍比特人、指环王,还有巫师3一类游戏——伏倒在庞大的世界观面前,倾听吟游诗人的故事,神话、剑、龙与魔法的传说,还有不同种族的纷争。我重新找回了那种“感动”。

- 重新拾起我的『思想国』博客。博客从初中就一直想要做,可惜最早的时候技术不够没有成功,最后在高考结束的暑假重新完善,终于成了一个长期稳定的项目。

- 有更多的时间复盘。不再是一头扎进忙碌里面,做事情之前习惯先考虑,但不焦虑;做事情之后习惯回忆和反思——尤其是语言表达能力。

- 有更多的时间和朋友们玩。第一次和外国友人交流,认识了Aidan算是挺特别的一个经历,加上好友那时也没想到能在北京面基(笑)。

所谓理念的正确和你在现实中会遇到的状况,它是两个层面的东西。如果按照主义去生活,你可能会一败涂地。

一个孤独漫步者的遐想(2024.12.26夜)

已经很久没有这样静下来写文章了,每次一开口就略显矫揉造作和故弄玄虚,一种青年人的迷惘像锁一样钳制思想。我在尝试用一种更加务实的、真诚的态度去生活,也想要用更冷静、不刻奇(我也不知道刻奇的反义词应该是什么)的眼光去看待过去。

2024的上半年,是忙碌也盲目的。2月份我可能刚刚开启走读的生活,每天在出租屋和学校往返。表面自我斗争,实际上暗中较劲成了很多人的mindset。当时的我算是自以为调节得良好,每天完成觉得有效的任务,做一些清闲的娱乐(种了两盆竹子)。不过在看似很好的心态背后,是对自己能力的模糊认识。我上了大学才觉得,当时真的不该为了高考放弃游戏、拍照等等的“心流式”娱乐活动。每个人紧绷的弦都是要松一松的,如果太固执地追求某种“神性”,就会因为违背客观规律受到心理和生理上的重创。

仔细一想,那段时间教给我最重要的一课一定就是“放松”了。好像大部分人都可以分为两类,一种是会对每日安排的事情死磕到底的——比如突如其来的其他任务延误了惯例晚上十一点的睡前阅读,导致他在一点钟才完工,这种人也许会继续读到两点钟;另一种是如果一天的工作到达了身体的极限,他们就会让自己休息一下,尽管任务可能因此延期或者没做好。当然也不一定是以时间早晚为量度,后者也可能因为一时地兴奋熬夜干成什么事情,并且彻夜难眠。这里强调的是“对时间的支配”和“对效率的再定义”。中国人习惯把前者夸为“努力”,却忽视了后者的科学性。这也并不是所谓j人和p人的差别,反映出来可能是一种变通思考的灵活性。高考的那几天,似乎放松自己的方式彻底沦落成刷短视频,吃饭,睡觉。想来也是很可悲的事情。

毕业后很长一段时间,我好像都没从高考的后劲里出来。面对曾经的爱好,很难提起兴趣,满脑子充斥着排名、竞争、前途诸如此类的想法。可能我也并没有那么喜欢我的高中,我讨厌它的世俗一面,我讨厌很多老师落伍的教学和对学生的漠视;又看到很多不同的声音,在默许着这样的教育。当然,懂得生存的人在看到现状的第一时间就去另求出路了,而有人会抱怨着不公,妄图改变。我现在也知道,抱怨是面对困难的最后一条路,去承认社会也需要很大的勇气,去另求出路更需要很大的投入(虽然不一定是单独一个人的投入)。人的重心一定要放在自己身上,而不是外在的任何事物——让自己放松、成长、丰盈阅历、体验生活,而且要“在逆境顺流而行”,而不是“逆流而上”(北邮人论坛某创业前辈原话)。承认个体的渺小,无力,也是在为走向更深远的未来奠基。

到了北邮,对我帮助最大的一定是看到各种优秀前辈的身影。其中有他们脆弱的、痛苦的一面,也有辉煌的、喜悦的一面,我欣赏很多人的技术能力,“对技术本身产生向往”;我也体会到大学这条路,确实有很多未知和危险——一个错误的选择,可能会影响未来的许多事情。但是“沉潜”是共性,“时间管理”是途径,“心流”是状态,“劳逸结合”是常态。不去超前地卷绩点,而是在保证绩点可观的前提下,尽可能向外扩张,把自己的人格重新表现出来,而不是瞻前顾后地犹豫每一个决策是不是“有助于成功”。(最初的感受可以看九月份写的《你好北邮》这篇文章)

在把我的思想变化一顿输出后,还是再看看自己2024生活里的细碎吧。

- 喜悦的事:参加第二届链博会志愿者算是这一年来最让我觉得“有意义”的喜事了——毕竟是特别难得的经历(因为第二届过后就是第三届了,再也没有第二届了bruh!)。不过志愿活动确实让人交到很多不同背景的朋友,学会不同人的待人接物的方式,让人不断地包容这个社会的多样性。

- 痛苦的事:经常会有一些学生组织的工作,往往是高度相似的工作内容,并没有提升自己的能力,而做多了还会有“被利用了”的怀疑,这让我有些怀疑“该不该”接那么多学生组织。

- 期待的事:希望2025能顺利学好科研的基本功,大二争取接触一些科研机会。

- 糟心的事:想要有个长期的好朋友陪我走过大学生涯。

- 尝试的事:记录、归档,让生活碎片有逻辑。

- 希望的事:国际形势变好,市场经济变好!

- 努力的事:把运动规律化,不要把学习堆成身体负担!

December 30th, 2024 at 08:22 pm

疲倦了就休息,迷茫了就做事,如野兽一般在人生的狭道间搏斗(⌒▽⌒)

December 31st, 2024 at 11:02 pm

FIGHT!

December 31st, 2024 at 04:19 pm

哥,没想到想这么多,我觉得新的一年开开心心最重要,也祝你新的一年开心

December 31st, 2024 at 11:02 pm

谢谢!

January 1st, 2025 at 10:36 am

坚信——心有多大,舞台就有多大😉

January 1st, 2025 at 09:21 pm

阿里嘎多!

January 1st, 2025 at 09:21 pm

现在是2025.1.1晚,其实我昨天就看到了这篇年终总结,但是直到今晚我完成了一整天的复习任务之后,才抽出时间过来完整地读了一遍。归档和沉淀真的是一件非常有趣且有意义的事,我特别欣赏你的这个习惯,也特别喜欢你的文字,喜欢你运营着的博客,我能在你身上看到一种理性的,认真而踏实的生活态度,这或许也是我所向往的,所想要向你学习的东西吧~新的一年,也请多关照啦!BEST FRIENDS FOREVER !!

January 1st, 2025 at 09:23 pm

弦酱 2025一起无限进步叭!